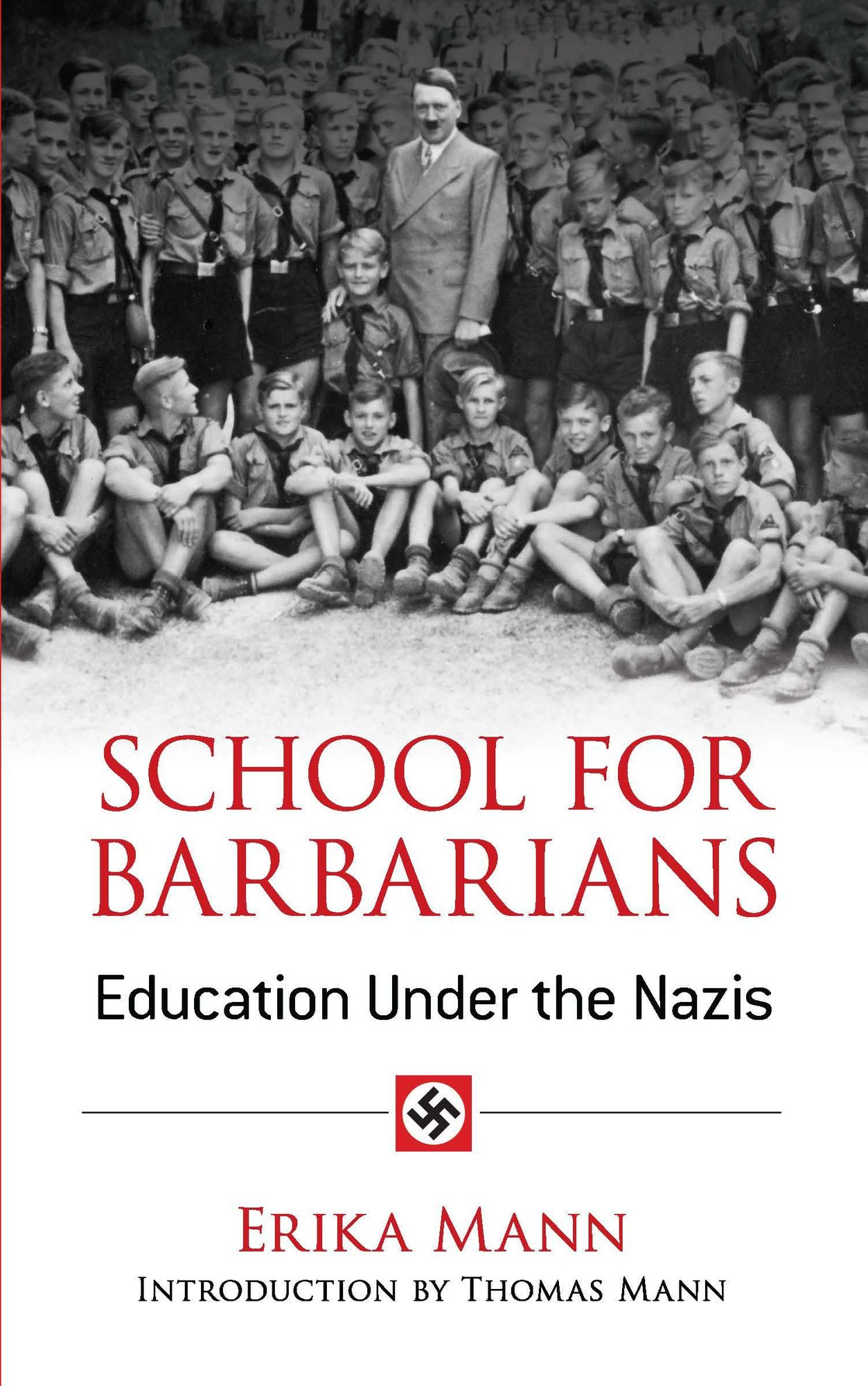

Эрика Манн. Школа варваров: Воспитание при нацизме

Отрывок из книги Эрики Манн, дочери Томаса Манна, "Школа варваров: Воспитание при нацизме", которая будет опубликована издательством Jaromír Hladík Press в конце октября или начале ноября.

ПРЕДИСЛОВИЕ ТОМАСА МАННА

Во время моей поездки по американскому континенту весь долгий путь с востока на запад меня сопровождала автор книги «Школа варваров», моя дорогая дочь Эрика, — и если я сумел справиться с почетным и, разумеется, плодотворным, но таким трудным делом, как выступление на чужом языке перед американской аудиторией, то лишь благодаря самоотверженной помощи моей дочери.

Ей множество раз приходилось переводить мои ответы журналистам и публике, когда после лекции мне задавали вопросы, а я отвечал по-немецки, так как еще не вполне овладел английским, и всякий раз Эрика прекрасно справлялась со своей работой с немалой пользой для дела, прибавляя к моим ответам мелодичность своего голоса и очарование своей одаренной личности.

Поэтому мне доставляет истинное удовольствие возможность быть в роли посредника между Эрикой и американскими читателями, которым я собираюсь представить ее книгу «Школа варваров», если их еще интересуют наши нынешние политические и нравственные проблемы. То, о чем рассказывается в этой книге, поистине омерзительно — идет ли речь о школьном образовании или о том, что понимает под этим национал-социализм. Суть национал-социализма вскрывается в ней на основе не только практического знания предмета, но также глубокого понимания этого явления и убежденности в том, что оно чревато катастрофой.

Однако, как ни странно, «Школа варваров» вызывает совершенно неадекватные чувства. В книге есть и боль, и горечь, что вызывает сопереживание читателей; с другой стороны, чувство юмора, которое не покидает писательницу, ее умение увидеть в ужасном смехотворное, убийственная ирония, в которую она облекает свой гнев, способны растворить наше отвращение в смехе. Мерзкая действительность описана благородным пером, вскрыта беспощадным анализом, который более всего ободряет, ибо книга противостоит злобе и лжи своей непобедимой верой в разум и в доброту людей.

При этом оказывается, что образование в Германии — основная тема книги — служит чрезвычайно наглядной иллюстрацией сути национал-социализма. Нет ничего удивительного в том, что этой темой заинтересовалась женщина; скорее приходится удивляться тому, какое глубокое и всестороннее описание тоталитарного государства можно дать, ограничившись лишь одной этой темой. Картина настолько впечатляет, что иностранец, пожелавший проникнуть в этот загадочный для него мир, вправе будет сказать по прочтении книги, что теперь он этот мир знает. Весь тупой фанатизм правителей, помешавшихся на идее величия своего государства, все их усилия подчинить официальной догме духовную жизнь народа, не оставив ни единой отдушины для свободного проявления человеческих чувств, — все это с поразительной ясностью обнаруживается при ознакомлении с удручающими подробностями национал-социалистической общеобразовательной программы.

Я употребил слово «программа», потому что речь идет о будущем поколении. Именно с него начинается неумолимое грядущее, которое ожидает нашу страну. Избежать этого грядущего невозможно.

Расчетливо, методично, с тупым упорством и безжалостной последовательностью нацисты стараются внедрить свою навязчивую идею в повседневную педагогическую практику, пропитать этой идеей все разделы и этапы образования. Таким образом ни знания, ни культура, ни дальнейший прогресс человечества не составляют более содержания воспитательной программы. Теперь она ориентируется на единственную идею, надежно подкрепленную насилием, — идею национального превосходства и всеобщей единообразной подготовки на военный лад.

Что именно из этого получится, сомнений не вызывает: аскетическое самоотречение в худшем смысле слова, полный и бесповоротный отказ от доводов рассудка и духовных постулатов, к которым я отношу такие понятия, как истина, просвещение, справедливость, — словом, все высокие и чистейшие побуждения, на какие только способно человечество. Когда-то, в далекие, забытые ныне времена, мы знали, что «быть немцем — значит делать добро ради него самого» . Этот постулат ныне утратил всякий смысл. Немецкой молодежи предстоит посвятить себя химере во имя самой химеры. Ибо в этой стране решительно все определяется политикой и преследует исключительно политическую цель. Смысл объективной истины сведен к нулю; если на нее ссылаются, то для чего-то не имеющего к истине никакого отношения. Все делается во имя цели, провозглашаемой целью всех немцев, цели, которая оправдывает притязания государства на право безраздельно распоряжаться умами всех, кто живет в его границах, а также распространять свою власть и за его пределы.

Такого рода претензии, такое пресечение политическими установками любых попыток поиска истины заставляет нас содрогнуться в буквальном смысле слова, а не только морально. Предписания режима носят до такой степени принудительный характер, они настолько противоречат здравому смыслу, что сами собой без всяких разоблачений обнаруживают полное несоответствие реальным нуждам людей, для которых эти предписания издаются. Немецкий народ славился своей тягой к свободе, которая противостоит узколобому национализму; этот народ славился своим особым, основанным на объективности отношением к разуму. Не случайно именно в Германии родился афоризм: «Патриотизм губит историю». И принадлежит этот афоризм Гёте.

А сегодня истинный характер немецкого народа, его склонность быть выше политики, его внутренняя тяга к духовности выражаются в безоглядности не знающего меры самоотречения. Сегодня немецкий народ отрекается от своих же лучших и ставших классическими черт, приносит их в жертву политической нетерпимости правителей, которые даже не способны эту жертву оценить.

Народ, который придерживался «середины», теперь стал народом крайностей. Мы призваны властвовать? Вершить мировую политику? А раз так — долой духовность, долой истину и справедливость: отречемся от самостоятельного познания истины, отречемся от культуры. И немецкий народ яростно выбрасывает за борт свой гуманизм и становится навытяжку, чтобы завтра маршировать на войну за мировое господство.

Не следует ли напомнить главарям немецкого народа цитату из Писания: «Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душу живую потеряет!» Эти слова не отрицают существования власти. Истина, которую они утверждают, состоит в том, что власть должна обладать содержанием, быть осмысленной, внутренне оправданной, если она хочет быть жизнеспособной и пользоваться уважением людей. Причем ее оправдание полностью заключено в ее духе.

Разве не бессмысленно добиваться благой цели такими средствами, которые заведомо разрушают эту цель? Интересно, как представляет себе свою руководящую роль в Европе народ, который вынудили нести такие моральные и интеллектуальные жертвы, каких требует нацистская программа обучения? И как этот народ смеет притязать на господство над другими народами, если он позволил взять над собой верх подлейшему малограмотному сброду и облек его абсолютной властью?

Как эта власть обеспечивает себе незыблемость, если ее методы порождают всеобщую ненависть и отвращение к ней?

Поистине трагический самообман думать, будто можно кого-то увлечь за собой, находясь в том положении, в котором оказался теперь, вольно или невольно, немецкий народ. Народ, духовно ограбленный, нравственно опустошенный, собирается покорить мир. Ну как тут не расхохотаться! Нет, никому мы не принесем пользы тем, что калечим самих себя, и право же, нет ничего глупее, чем променять возвышенный образ мыслей на откровенную тупость. Истина и право на свободу поиска истины — не роскошь, ослабляющая способность нации выстоять в суровой жизненной борьбе, а необходимое условие ее выживания, ее насущный хлеб. Заявление «истина есть то, что выгодно мне» , — это крик отчаяния, порожденный взбесившимся антигуманизмом. Такая философия никого не введет в заблуждение, никого не использует в своих интересах; такая философия сама возвещает свою неминуемую гибель. Ни от кого уже невозможно скрыть, что немецкая наука вырождается, а интеллектуально Германия во всех отношениях катится в пропасть. Этот процесс нельзя остановить, и он неизбежно заведет в тупик, если у людей, которые ныне задают тон, будет достаточно времени, чтобы осуществить свою пагубную программу «перевоспитания народа».

Как и автор книги «Школа варваров», я хочу верить, что лучшие качества немецкого народа помогут ему отмежеваться от лживых и злонамеренных посягательств на достоинство человеческого разума.

Нью-Йорк, 7 мая 1938 года

ПРОЛОГ

Маленький швейцарский городок Санкт-Галлен близ немецкой границы. Здесь я должна встретиться с фрау М., которая специально приехала из Германии, чтобы поговорить со мной.

Я останавливаю мой старенький «форд» на площади; мое внимание привлекает роскошный светлый «мерседес», стоящий перед отелем. Он весь в пыли и, судя по всему, только что приехал из Германии, из Мюнхена. Его короткий номер говорит сам за себя: машина госслужащего. Я смотрю на этот номер, и мне становится не по себе. Лучше бы фрау М. не разговаривать со мной, даже здесь, в гостинице на нейтральной территории — по возвращении в Германию ее могут за это арестовать. Ведь я виновна в государственной измене или, по крайней мере, в том, что они называют государственной изменой. Разве я не отказалась заискивать перед господами из Третьего Рейха? Не приняла решения оставить мою страну и бежать от ее правителей куда глаза глядят: в Прагу, в Амстердам, в Нью-Йорк, в Санкт-Галлен — только бы не чувствовать этого запаха крови.

Я осматриваюсь вокруг. Ищу глазами владельца «мерседеса», хочу быть уверенной, что меня никто не узнал. Но меня некому узнавать: в полдень площадь перед гостиницей безлюдна. С колотящимся сердцем я прохожу мимо швейцара и по старой деревянной лестнице поднимаюсь в комнату № 14. Фрау М. хочет со мной поговорить, несмотря на опасность, несмотря на то, что она не знает меня лично. Стучу в дверь, и Фрау М. открывает мне.

Высокая, стройная блондинка крепкого сложения с серо-голубыми глазами, веснушками на носу и загорелыми руками. В легком полосатом платье она выглядит прекрасной рекламой летнего отдыха.

— Если бы я ничего о вас не знала, я бы подумала, что у входа стоит ваша машина, — начинаю я, — она ведь служебная.

Высокая блондинка вздрагивает и очень тихо переспрашивает:

— У входа стоит служебная машина? Вы назвали внизу ваше имя?

У нее нервная привычка украдкой оглядываться, как будто кто-то прячется под кроватью, за портьерой или за дверью. У тех, кто приезжает из нацистской Германии, это настоящая мания.

— Вы возвращаетесь сегодня же? — спрашиваю я.

— Да, — отвечает она. — Я всего на один день, меня ждут дома.

Без единого слова эта женщина из Германии и я, как по команде, закрываем окна.

У нее южный акцент, который я так люблю. И, конечно же, она рассказывает мне о Мюнхене, моем родном городе, городе моего детства, который я не видела уже четыре года. Иногда во сне я брожу по его улицам или лечу над Мариенплац, над старым городом к Изару.

Но у нас с фрау М. есть для разговора тема посерьезнее, чем сентиментальные воспоминания.

Она осталась в Германии. Никаких причин уезжать у нее нет. Она и ее муж — стопроцентные арийцы. Муж — высокооплачиваемый врач, у них роскошная квартира, вполне приличное существование.

— На самом деле оно не приличное, — говорит она, — а унизительное. Но что нам делать?

Конечно, доктор М. — член партии, а также Национал-социалистического союза врачей и Германского трудового фронта . Он должен им быть, чтобы выжить. Об этом нечего и спрашивать.

— А вы? Вы состоите в каком-нибудь женском союзе?

— «Место женщины — в доме», — цитирует она крылатую фразу фюрера . Затем улыбается и говорит, что в Мюнхене она — персона полуофициальная.

— Природа наградила меня не только нордическим длинным и узким черепом, — продолжает она, — но и совершенно правильным размером таза, требуемым бюстом и предписанной шириной бедер. Господин из отдела здравоохранения все осмотрел, ощупал, обмерил и нашел, что у меня все в полном порядке. Тогда они меня сфотографировали, записали цифры на фотографии, и целый год я удостаивалась чести украшать собой календарь. Породистая самка, рекомендованная государством! Это было бы смешно, если бы не было так грустно, а главное так отвратительно, — добавляет она, и официально одобренный и сфотографированный нордический рот криво улыбается.

— И теперь вы хотите уехать? Но почему?

Она открывает сумочку и достает дорожный кожаный фотоальбом.

— Вот почему, — говорит она, раскрывая альбом и показывая шесть фотографий.

Я смотрю на ребенка, заснятого в разных позах: смеющимся, плачущим, кричащим, машущим ручкой, сжимающим ее в кулачок.

— Это Франц, — говорит его мать, ставя фотографии на стол перед нами.

— Извините меня, — отваживаюсь я, — но я не совсем понимаю. Это из-за него вы хотите уехать? Но ваш маленький Франц — ариец; для него все будет легко, все двери открыты. Видите ли, мы здесь, за границей, не очень приветствуем эмиграцию, — приходится добавить мне, видя ее удивление. — Отъезд оказывается гораздо тяжелее, чем кажется, труднее, новая среда — враждебнее, а, кроме того, мы думаем, что те, кто могут оставаться в рейхе в безопасности, должны там остаться. Особенно, если они не сливаются с окружающей унылой безмозглостью. Очень важно, чтобы хоть немного интеллектуалов и разумных людей осталось в стране.

Я отворачиваюсь от фотографий. Но фрау М. говорит без малейшего колебания, решительно и ясно. Ее гладкий лоб прорезан двумя глубокими морщинами.

— Нет, — возражает она, — у него не будет легкой жизни, он будет несчастным. Разум! Я прожила там уже четыре с половиной года, и знаю, чего стоит этот разум. Я даже не могу сварить ребенку куриный бульон или просто вкусный суп. В этих военных магазинах ничего нельзя купить. Нет даже мамалыги! — негодующе кричит она, — даже риса нет! Сегодня нет яиц, а завтра не будет масла. И с каждым днем становится все хуже. За четыре с половиной года все стало хуже: еда, одежда, законы, доносчики. В нашей стране опасность угрожает всем. Даже самые далекие от политики люди теперь не знают, как можно жить без постоянного страха: арест грозит в любую минуту, донести могут за любое замечание, которого вы, может быть, и не делали. Если моему мужу приходится просить пациента-нациста заплатить за лечение, мы боимся, что он заявит, будто мы насмехались над фюрером или шутили насчет министра пропаганды. А если это случится, нас обоих арестуют, и тогда уже не спросишь, за что. А нашему сыну придется позаботиться о себе самому.

Передо мной стоит красивая, решительная женщина и глядит на фотографии своего сына, которому придется самому заботиться о себе, и у которого сегодня нет мамалыги, а завтра не будет риса.

А я притворяюсь, будто знаю меньше, чем на самом деле, и хочу казаться менее осведомленной, чтобы побольше узнать, о чем думает и что чувствует эта женщина. Я хочу узнать, почему она вырвалась на день из страны после четырех с половиной лет господства нового порядка. Поэтому я говорю, что понимаю, как ее тревожит такое положение, когда нет даже самого необходимого.

— Я была ребенком во время прошлой войны, — говорю я, — нам тоже почти нечего было есть, но мы оставались жизнерадостными, и…

Фрау М. перебивает меня. Ее голос дрожит.

— О чем вы говорите? Как будто вы не знаете разницы! Как будто вы не знаете, с каким терпением все тяготы переносились во время той войны! Тогда Германии в самом деле грозила опасность, опасность из-за границы, но мы всё терпели, потому что шла война, и чего не было, того не было по понятным причинам. А сейчас, в мирное время, ничего нет, просто оттого что мы всем угрожаем и хорохоримся, а наш прекрасный фюрер размахивает саблей и орет, как ненормальный, доводя весь мир до паники? На самом деле меня беспокоит вовсе не отсутствие масла. Дело совсем в другом. Я хочу, чтобы мой ребенок стал человеком, который знает разницу между ложью и правдой, знает, что такое свобода и достоинство, знает, что такое истинный разум и что такое «продиктованный политикой» оппортунизм, который превращает черное в белое, если это нужно в данный момент. Я хочу, чтобы мой мальчик стал порядочным человеком. Человеком, а не нацистом!

Принесли напитки. Шнапс запахом и вкусом напоминал луга и пастбища горной страны, которая была нашим — этой женщины и моим — домом .

— За вашего Франца, — я подняла бокал, — чтобы он смог стать человеком!

Нам скоро надо ехать. Ей — вернуться в Мюнхен (который я чувствую всем своим естеством), а мне — «домой», в Цюрих, где сейчас живут мои родители.

Но я хочу услышать от нее побольше, а время уже за полдень. Я опять стараюсь прикинуться немного пристыженной невеждой, чтобы задавать ей не вполне дружеские вопросы, хотя мне и неловко их задавать сейчас, когда ее гнев, кажется, сменился беспомощностью и растерянностью перед подлостью и несправедливостью, o которых она вспоминает.

Я спрашиваю, насколько она сможет повлиять на Франца, когда он станет постарше. Она признается, что боится влияния школы. Точнее — новых школ, где учат, что немецкий народ насчитывает сто миллионов человек (великодушно включая сюда всех немецкоговорящих швейцарцев, голландцев, австрийцев, поляков и даже американцев ) и что немец ты по милости Бога и государства, а также по милости фюрера и его архангелов — руководителей Третьего Рейха.

Она не ждет ничего хорошего.

— Совершенно невозможно оказывать влияние, — говорит она, — и дело не только в школе, но и в Гитлерюгенде, и в особом режиме военизированного лагеря, и в оборонительном спорте (Wehrsport), цель которого — военная подготовка. А потом однажды Франц вскинет вверх правую руку, когда придет домой. И если я скажу, что ему надо бы заняться уроками, он ответит: «Но я должен идти на занятия в тире!» А, если я скажу, что так он никогда ничему не научится, он может на меня донести. И на первый раз меня только предостерегут.

— А что же религия? — спрашиваю я, заранее зная ответ. — Разве преподаватели Закона Божьего не могут повлиять на него?

Она отвечает, что лучшие из этих преподавателей скоро окажутся в концентрационном лагере по обвинению в краже, в изнасиловании или в продаже своих коллекций почтовых марок иностранцам, что карается смертной казнью.

Она рассказывает мне такую историю:

— Моя школьная подруга очень рано вышла замуж, сразу после окончания школы. Она вышла замуж за еврея. Так что ее сын, Вольфганг, которому сейчас семь лет, наполовину еврей. Как-то раз я спросила ее, как у него дела, и она ответила: «У него все хорошо, а сегодня лучше обычного: по крайней мере, нет солнца».

Я ничего не поняла, и она мне объяснила: «В хорошую погоду все дети играют во дворе, а он сидит и плачет, потому что не может играть вместе с ними. Конечно, не может, он же наполовину еврей».

Моя подруга была совершенно спокойна, но я никогда не забуду ее лица, когда она сказала: «По крайней мере, нет солнца».

Фрау М. отводит взгляд.

— Когда Франц вырастет, он будет играть во дворе вместе с мальчиками в коричневых рубашках, настоящими христианами, а маленький Вольфганг будет плакать и плакать.

Фрау М. снова становится дерзкой и ожесточенной.

— Я скорее хотела бы иметь право утешить этого мальчика, когда он плачет, чем не иметь права отшлепать своего собственного сына за эту возмутительную жестокость! Эта альтернатива — единственный выбор, который у меня остается.

Помолчав, она добавляет:

— Вы себе не представляете, какой пост занимал отец Вольфганга, перед тем как сменилось правительство. Он был хирургом. Главным врачом больницы, где работает мой муж. Сразу после прихода Гитлера к власти у них была срочная операция: привезли маленького арийского мальчика с аппендицитом. Уже начался перитонит, а это вопрос жизни и смерти, понимаете? И профессор, который тогда еще занимал свой пост, сам проводил операцию. В тишине операционной ребенок под анестезией начал неожиданно выкрикивать оглушительные слова, которые так врезались ему в душу, что вспомнились даже под наркозом: «Долой евреев! — вопил он. — Убивайте евреев, нам надо от них избавиться!» Муж рассказывал мне, что в ту минуту он весь съежился, а спокойный еврейский профессор уверенно продолжал операцию, скальпель у него в руке не дрожал, он делал все, чтобы спасти этого вопящего ребенка. Конечно, такие вещи гораздо хуже, чем любое унижение ребенка, гораздо безобразнее и безнадежнее. Меня сводит с ума мысль, что мой сын когда-нибудь во сне будет кричать о смерти и убийстве, потому что его так обучили и потому что я не имею права образумить его. Я не хочу думать, что это может случиться со мной. Это просто ночной кошмар, который душит меня, сидит у меня в голове днем и ночью, мучает меня, пока я не начинаю плакать, а, когда я сплю, не дает мне дышать. В глубине души я знаю, как и все мы знаем во сне, что это неправда, я никогда не допущу, чтобы мой сын зашел так далеко, я еще увижу, что мой сын воспитан по-другому. Он никогда не должен проходить по дороге в школу мимо тех газетных киосков, где выставлен «Штюрмер» , со всеми его бесстыдствами. Он никогда не должен обсуждать ни Rassenschande, смешанных браков евреев с арийцами, ни того, как лучше покончить с французами, евреями и бибельфоршерами . Пусть он учится тому, что правильно, а не тому, что выгодно; пусть учится всему, что принесет ему пользу в жизни, а не тратит время на стрельбу в тире. Тогда он не донесет на меня, он будет любить меня и прислушиваться к моим словам, когда мы с ним разговариваем. И он будет любить свою родину и служить стране, в которой мы живем; но при этом он будет также знать, что любовь к свободе и справедливости превыше всего.

За окном начало моросить, пошел почти невидимый мелкий дождь, который затемнил маленькую комнату фрау М. из Мюнхена, снятую на один день в Санкт-Галлене. Моя машина открыта, и я подумала, что хорошо бы поднять кожаный верх.

Но нам нужно еще кое-что обсудить. Фрау М. передает мне бумаги ее мужа, копии всех его дипломов и удостоверений, включая школьный аттестат. Его университетский диплом теперь у меня, я передам его кое-кому, чтобы о муже фрау М. замолвили словечко где-то за океаном.

— Профессор Х в Y знает о нас, — говорит фрау М.. — Он, кажется, даже заинтересован... Вот рекомендательное письмо от тайного советника С. — я подумала, оно может помочь.

— Конечно, — я киваю обнадеживающе, но слышу, что говорю не совсем уверенно. — Конечно, поможет... Надеюсь, все будет хорошо.

После чего мы прощаемся. Фрау М. складывает фотографии в альбом. В одной руке она держит его, а другой машет мне на прощанье.

— До свидания, — говорит она. — До свидания на свободе!

— Да, — отвечаю я, переступая порог, — всех благ, и, может, свобода скоро наступит.

Через три недели я прочитала, что врач и его жена были арестованы. Доктора М. из Мюнхена отправили в концлагерь Дахау, фрау М. — в мюнхенскую тюрьму. Как сообщалось в газете, они часто позволяли себе унизительные замечания о конструктивной программе национал-социалистического режима. Их сына Франца, четырнадцати месяцев от роду, поместили в государственный детский дом . Так что, можно надеяться, из мальчика еще удастся сделать настоящего национал-социалиста.

Credit: Vladimir Lazaris